- Home

- 信越トレイル・ストーリーズ

- #2 ロングトレイルのつくり方

信越トレイル・ストーリーズStories

地域のメンバーと加藤氏がチームとなって、

本格的なトレイルづくりが始まる

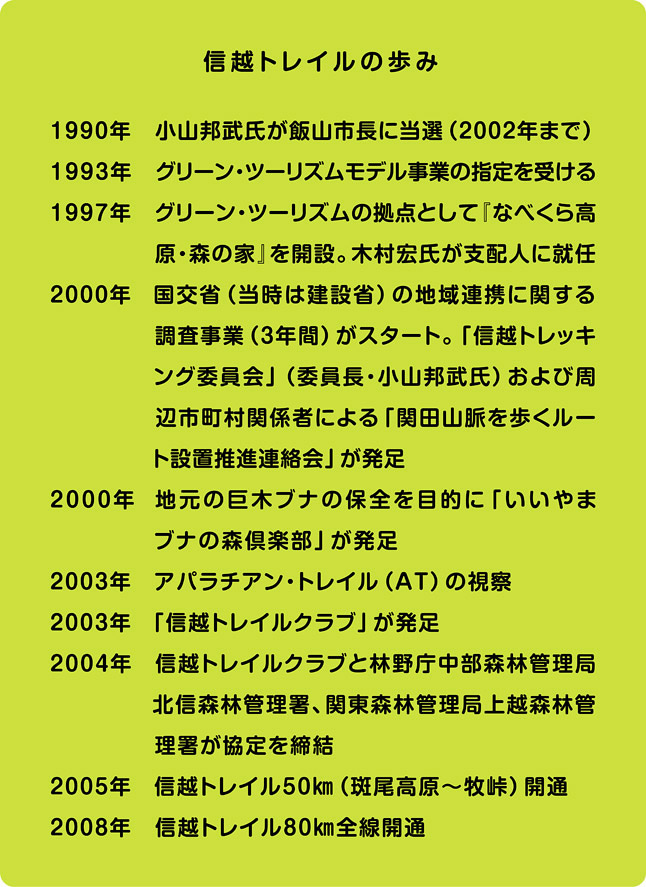

2000年から調査事業がスタートし、関田山脈を貫くトレイルの構想が具体化していくこととなる。

飯山市長の小山氏が委員長となり、自治体の首長や有識者、山の関係者と委員会を開き、トレイルの話を詰めていく。この委員会では、単にトレイルをつくるだけでなく、地域の歴史や文化、関田山脈の状況、人が歩くことによる効果なども徹底的に調査・研究した。ここに加藤氏が加わったことも、非常に大きかった。加藤氏は長野および新潟で何回も講演会を開き、「ロングトレイルは何か」ということを繰り返し語り、地域の人へロングトレイルの意義を伝えていった。

「加藤さんは、私たちにロングトレイルの魅力とトレイル運営に関する方法論を教えてくれました。信越トレイルのガイドラインの一番目に『生物多様性の保全を基本にします』とあるのですが、これはもともと私たちも地域づくりの柱のひとつとして考えていましたが、加藤さんはこれを誰よりも大切にしていました。

地域の自然を守ることが、信越トレイルの理念およびガイドラインとして徹底されている。

このガイドラインは憲法みたいなものなので、これを逸脱することは絶対にやりませんということ。たとえば私たちをはじめ観光に携わる人は、少しでも早く来訪者を増やしたいと考えて拙速に事を進めがちです。でも、システムが整う前にやるのはダメだ・・・といったように、ストップをかけるのが加藤さんでもありました。

また県境や市町村の境は人間が勝手に決めたもの。自然を守るという取り組みにしても、市町村ごとに異なる。それは本当に自然にとっていいことなのかはわからない。だから、山全体で自然を見ていくべきだと常々仰っていたのも加藤さんです」

本場アメリカでの現地視察と

管理団体『信越トレイルクラブ』の発足

2003年には、加藤氏の先導のもとアパラチアン・トレイル(AT)の視察にも行き、アメリカ政府の機関やNPOから話を聞いた。実際に整備作業にも携わった。

アメリカのロングトレイル『アパラチアン・トレイル』の視察風景。現地のボランティアスタッフと共にメンテナンス作業にも携わった。

ATは1968年にナショナル・トレイルの第1号に指定された歴史を持つロングトレイルである。3,500kmもの長さがあるこのトレイルは、管理者は国(国立公園局)であるが、民間との連携の仕組みがすばらしく、整備・維持は主に民間のボランティアによって行なわれ、それにより何十年も守られつづけてきた。

ロングトレイルをただの誘客で終わらせてはいけない、一過性のものでは意味がない。ATのように何十年というスパンで地域に根ざしたものにしていくことが重要である。このことを視察にいったメンバーは再認識し、また国との連携がなければ絶対にうまくいかないということも確信した。またATとは規模は違えども、信越トレイルをつくるには複数の県や市町村がお互いに連携をしていくことも欠かせない。このようなことを実現するためには、責任ある管理団体も必要になる。そう考え、2003年秋には『信越トレイルクラブ』が発足した。

『アパラチアン・トレイル』の視察では、アメリカ政府の機関やNPOから直に話を聞き、ロングトレイルの維持の仕組みや、そのフィロソフィーを学んだ。

日本で初めて国とNPOが協定を結んだ先進事例

2004年10月には、信越トレイルクラブと林野庁中部森林管理局北信森林管理署、関東森林管理局上越森林管理署が、ルート整備・維持などで協力する協定を締結。全国で初めて国とNPOが協定を結んだ瞬間でもあった。

「トレイルづくりにおいて、計画段階から国の方々もポジティブで協力的だったのが幸いでしたね。通常、整備においてはいちいち許可申請をしてそれがおりてから入るという流れ。でも協定を結ぶことで、シーズン中の整備期間と内容等の計画を最初に申請すればスムーズに作業を行なえるようになったのです。これがトレイル整備をより加速させることになりました」

また『なべくら高原・森の家』設立時に小山氏が声をかけた前支配人の木村宏(きむらひろし)氏(現・信越トレイルクラブ代表理事)の存在も欠かせなかったと高野氏は語る。

信越トレイルという商品のクオリティに誰よりもこだわりを持っていた木村宏氏。信越トレイル誕生の立役者のひとり。

「彼は、リゾート開発会社を経て斑尾高原でペンション経営をしていたので、確固たるサービス哲学があるんです。道標が少しでも傾いていれば厳しく指摘するんですね。トレイルは『商品』。人に歩いていただくことは『サービス』として、品質管理を徹底していましたね。お客さまに対してどう向き合うか、来られた方に楽しんでもらい幸せになって帰ってもらうにはどうしたらいいかを考えているのです。このスタンスは、ガイドの養成においてもとても役に立っています。」

木村氏はIターンで飯山の斑尾高原に移住した人であり、だからこそ地域の魅力に敏感に気づく「外部の視点」を持っていた。彼だからこそ、外部の視点から見た、地元の人が気づきづらい地域の魅力を、高い品質の「サービス」で届けていくことができたのだ。

一番の苦労は地元住民に、トレイルの価値を理解してもらうこと

当然ながら、日本に馴染みのないロングトレイルをつくるにあたっては、地元の人々にさまざまな懸念や心配もあった。

「いちばん苦労したのは、地元の方々に理解していただくことですね。当時、トレイルに隣接する集落は90以上。そのすべての長宛にアンケートを渡して、トレイルをつくるにあたって懸念することは何か?田んぼや畑も近いのでし尿問題など気になることはあるか?水源はどこか?といったことを聞きました。

さらに、エリアごとに夜な夜な説明会を開いて、話をして。そしたら、山が荒れたらどうするんだ?山菜が採られたらどうする?ゴミも捨てていくのでは?など、シビアな意見がたくさんでてきました」

さすがに懸念点すべてを解消することは難しい。信越トレイルクラブの事務局は、解消のための努力を約束しつつ、トレイルをつくることによるメリットを丁寧かつ根気強く説明した。信越トレイルができることによって、これまで訪れなかった人々が足を運んでくれ、トレイルだけではなくこの地域にも注目してくれるようになり、それが地域の活性化にもつながる。

熱意を持って開催しつづけた地域住民に対する説明会。対話を積み重ねることで信頼関係を築いた。

「毎回、説明会は1時間半くらいで終わって、じゃあ飲むか!となる。そうなると話が進むんです。お父さん方も『オマエ知ってるか?あの山の上にはこんな湧き水が流れていてなあ』と笑顔で話してくれたりして。昔はみんな山に入っていたから、実際のところ、そこに興味を持ってくれる人が出てくるのは嬉しいんです。ひとしきり語り合って、最終的には、じゃあ一緒にやるか!となるんです。その繰り返しでしたね」

この住民説明を1年間かけて丁寧につづけた。その後、トレイルづくりを実現にこぎつけ、地域の人に整備を手伝ってもらうようになったある日、心から幸せを感じた瞬間があったという。

北信・上越森林管理署と協定を締結。

「整備に入ったときのことなんですけど。峠を挟んで住んでいる方々が、昼ごはんを食べながらこう話していたんです。『こんな機会でもなかったら、お互いこれほど近くに住んでいても一生会わなかっただろうな』。これは本当に嬉しかったですね。そうなんです、これが大事なんです。こういった交流が目的でもあるんです」

地域の経済活動に貢献することは重要だが、それだけではないと高野さんは言う。たとえば、信越トレイルができたことで、地元の学校の生徒や家族も足を運ぶようになってきているのだ。

道標の設置をするボランティア。現在も、年間400名ほどのスタッフが整備に携わっている。

「今後、オレは大学は県外に行くけど近い将来は飯山に戻ってくる!という人が増えれば地域のためにもなるじゃないですか。地域にとっては人という資源がいちばん大事ですから、その一助になればと思っています。また県外から訪れた人が、いい所ですね!素晴らしい環境に住んでますね!と言って評価してくれたら、誇りも生まれてきます。それは『価値の逆輸入』だと思っていて、そういうことも非常に大切だと考えています」

8年の歳月をかけて完成したトレイル

こうして2000〜2008年まで8年の歳月を経て、ようやく信越トレイルが完成したのである。2008年の全線開通以来、歩く人の数は着実に伸びている。今では年約3万5,000人が訪れるトレイルとなった。

「ロングトレイルを歩くことを、いちアウトドアアクティビティとして紹介するのではなく、歩く文化としてどう浸透させるかを考えることが大事です。それが地域活性においても重要になるわけなんですが、そこに注力しているトレイルは少ないように思います」

その後に続く日本各地のロングトレイルのひな形となった信越トレイル。

いかに地元に根ざしたロングトレイルをつくり、そして長期スパンで維持管理をつづけていくか。この答えを持たずして、ロングトレイルをつくることは難しい。信越トレイルが成功している理由は、そこにある。確固たる理念と信念を持ってスタートし、それを今もなお徹底しているからである。さらに言えば、スタート前に、元飯山市長の小山氏を中心とした方々が、長年にわたり自然利用や地域づくりの基盤を構築していたからなのである。ロングトレイルありきではなく、その地域の魅力は何なのかを掘り下げること。それが重要なのだ。

トレイルカルチャーを発信するウェブマガジン。

TRAILS(トレイルズ)はトレイルで遊ぶことに魅せられた人々の集まり。トレイルに通い詰めるハイカーやランナーたち、エキサイティングなアウトドアショップやギアメーカーたちなど、最前線でトレイルシーンをひっぱるTRAILSたちが執筆、参画する日本初のトレイルカルチャー・ウェブマガジン。

有名無名を問わず世界中のTRAILSたちと編集部がコンタクトをとり、旅のモチベーションとなるトリップレポートやヒントとなるギアレビューなど、独自の切り口で発信。

https://thetrailsmag.com